今夜は 「障害者差別解消法」 に関する研修を受講しました。

この「障害者差別解消法」という法律、恥ずかしながら実は初めて聞いた言葉で、友人が主催するイベントを通じて知りました。

この法律は、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を基本的な柱とし、障害を理由とした不当な扱いを防ぐことで、すべての人が平等に生活できる環境を整えることを目的としています。ただ単に障害のある方に特別な配慮を求めるものではなく、誰もが生きやすい社会をつくるための仕組みであるという点が重要だと思います。

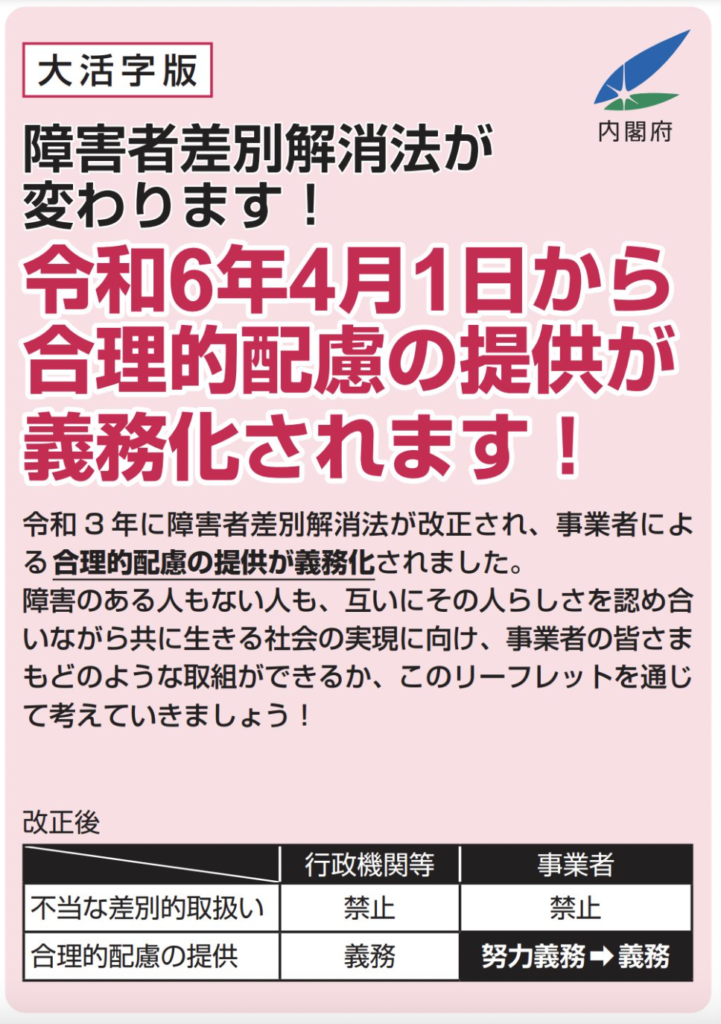

これまで行政機関には「合理的配慮の提供」が義務付けられていましたが、2024年4月1日からは新たに民間の事業者にも義務が課されることになったそうです。これにより、企業や店舗など日常生活のあらゆる場面で、障害のある方への配慮がより広がっていくことが期待されています。

一方で、法律を適用する際の課題も浮き彫りになっています。例えば、「どこまでの対応が『合理的配慮』に相当するのか」という点については、障害のある方と事業者の間で対話を重ね、互いに納得できる形を模索することが求められています。ただ単に「義務化されたから」と法律の文言を守るだけではなく、現場レベルで柔軟に対応する姿勢が重要なのではないかと感じました。

私が携わる医療やリハビリテーション領域においても、障害のある方の社会参加を支援するには、医療的なサポートだけでなく、法律や制度の整備も欠かせません。例えば、リハビリを受ける環境の整備や遠隔リハビリの推進においても、「合理的配慮」の視点を取り入れることで、より多くの方が安心して利用しやすくなる可能性があるのではないかと思います。

今回の学びを通じて、「共生社会」の実現には、一人ひとりの理解と主体的なアクションが不可欠であることを再認識。法改正によって何が変わるのかを知るだけでなく、それをどのように活かしていくのかを考え、具体的な行動につなげていくことが大切だと思います。

今後も『障害者差別解消法』や『合理的配慮』についてさらに学びを深め、現場での実践に活かしていきたいと思います。

コメント