本日は 「国・自治体・企業における健康関連施策の概要」 という研修を受講しました。

健康といえば個人の努力が大事と思いがちですが、今回の内容を通じて、健康を支えるのは個人だけでなく、社会全体の仕組みが大きく関わっていることを改めて実感しました。

講義では、国や自治体が進める健康政策、企業の健康経営、デジタル技術の活用など、多岐にわたる取り組みが紹介されており、特に、少子高齢化が進む中で「健康寿命を延ばすこと」が大きなテーマになっているという話にはめちゃくちゃ共感。

当たり前のことではありますが、病気になってから治療するのではなく、予防の段階からどうサポートできるか? という視点が今後ますます重要になるということを改めて考えさせられました。

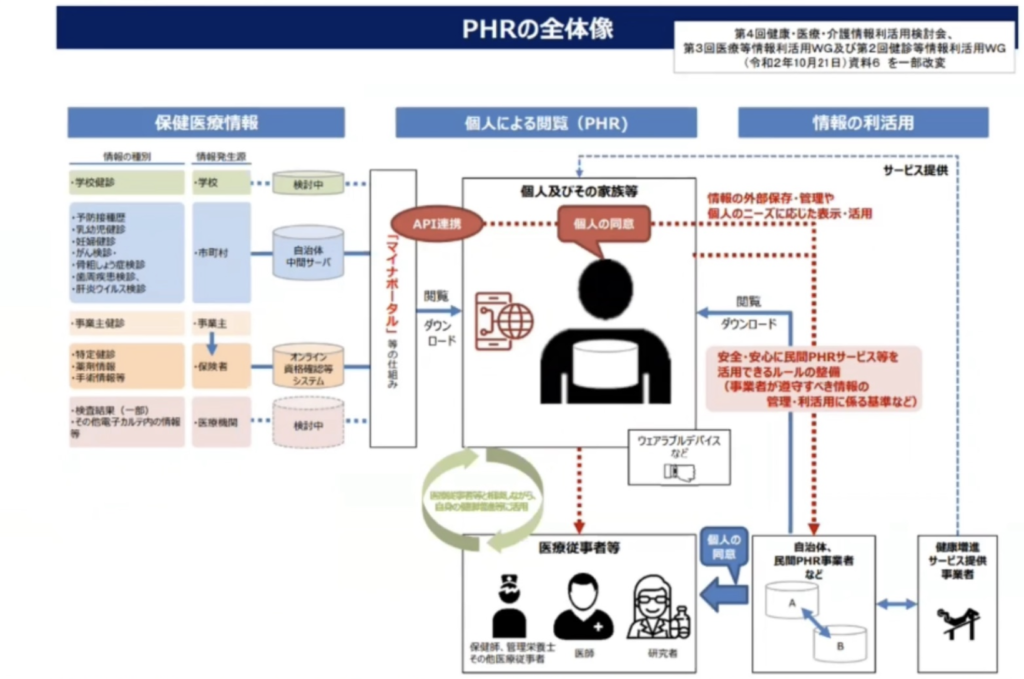

また、健康施策は「政策として決める→あとは個人の努力」というものではなく、環境を整え、支援の仕組みを作ることで、自然と健康になれる社会をつくることが大事という点は心に刺さりました。例えば、デジタルヘルス領域の進化により、民間PHRやデータヘルス計画といったデータを活用した健康管理など、新しい手法がどんどん生まれてきており、これまでの「健康施策」のあり方が変わりつつあるのも興味深いポイントでした。こういったデジタルヘルス領域の進化には常にアンテナを貼っておきたいところです。

自分自身、リハビリテーション領域に携わっていますが、こうした施策をもっとうまく活用し、自治体や広域連合などと連携するよう働きかけることで、もっと多くの人に適切なサポートを届けることができるのではないかと考えました。特に、健康維持・予防の観点でリハビリテーションをどのように組み込めるか、またデジタル技術を活用して遠隔でも継続できる仕組みをどう作るか、といったことを改めて考えていきたいと思います。

健康は「個人の努力」で終わるものではなく、社会全体で支えていくもの。そのために、制度や技術、ビジネスの視点を交えてどう展開していくかが重要なんだなと。今回の学びを活かして、自分自身の活動にもどんどん取り入れていきたいと思います。

厚生労働省「第6回 健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回 医療等情報利活用WGおよび第3回 健診等情報利活用WG 資料」より

コメント