今回は、パーキンソン病について、初期に見られる症状や薬による治療、そして日常生活を支える理学療法やリハビリの工夫をわかりやすくご紹介します。専門的な話ばかりではなく、患者さんやご家族が「今日から使える」具体的な工夫をたっぷりお伝えしますので、ぜひ気軽に読み進めてください。

パーキンソン病の基本と特徴を理解しよう

パーキンソン病は、脳の中にある「黒質」と呼ばれる部分で作られるドパミンという物質が減少していく病気です。ドパミンは体をスムーズに動かすために欠かせない潤滑油のような存在で、これが不足すると体の動きがぎこちなくなり、震えや歩行の変化などが出てきます。日本では20万人以上が診断されており、高齢化の進展に伴い今後も増えると予測されています。

さらに特徴的なのは、症状が少しずつ進行していく「進行性の病気」であるという点です。つまり、短期間で急激に悪化するのではなく、数年から十数年をかけて徐々に症状が増えていきます。そのため、早めに診断を受け、理学療法やリハビリを生活に取り入れることで、できることを長く続けられる可能性があります。

白石

白石パーキンソン病は「治らない病気」とだけ思ってしまうと、とても不安になりますよね。でも「付き合い方次第で生活の質を守れる病気」でもあります。この視点を持つことが第一歩です。

初期症状に気づくためのチェックリスト

次に大切なのは「初期症状に早めに気づくこと」です。初期症状は一見すると「年齢のせいかな?」と見過ごしてしまいやすいのですが、ここで気づけるかどうかが生活の質を守る分かれ道になります。

よく見られる初期のサインとしては、手足の震え(安静時振戦)、歩幅が小さくなる(小刻み歩行)、動作がゆっくりになる(動作緩慢)、声が小さくなる(小声化)、表情が乏しくなる(仮面様顔貌)などがあります。

一方で、運動以外の症状も見逃せません。たとえば、匂いが分かりにくくなる嗅覚低下、頑固な便秘、夜中に大声を出したり体を大きく動かしたりする睡眠の異常なども、パーキンソン病の初期に出やすい症状です。

私の患者さんでも「急に匂いを感じなくなった」と言っていた方が、後にパーキンソン病と診断されたケースがあります。体の小さな変化を大切にしてくださいね。

チェックのポイントは「これまでと違うことが続いているかどうか」です。もし複数当てはまるようなら、早めに神経内科での受診をおすすめします。

薬と治療の役割を正しく理解する

パーキンソン病の治療で中心となるのは薬物療法です。代表的なのはL-ドパという薬で、脳の中でドパミンに変わり、動きやすさを取り戻す効果があります。服用後に体がスムーズに動くようになり「魔法の薬」と感じる方も少なくありません。ただし長く使うと効き目の波が出たり、不随意運動が出たりすることもあります。

そのため医師は患者さんの症状に合わせ、L-ドパ以外の薬(ドパミンアゴニスト、MAO-B阻害薬など)も組み合わせて調整します。近年は新しい薬も次々に開発され、治療の選択肢は広がっています。また、薬が効きにくくなった場合には「脳深部刺激療法(DBS)」という外科治療が行われることもあります。

とはいえ、薬だけに頼るのではなく、理学療法やリハビリを並行して取り入れることが重要です。薬はあくまで症状を軽くして生活を送りやすくするためのもの。そのうえでリハビリを続けることが、長く自分らしく暮らすための柱になります。

薬はとても頼りになる存在ですが、「薬+リハビリ」という組み合わせでこそ最大の効果が出ます。ここがとても大事なポイントです。

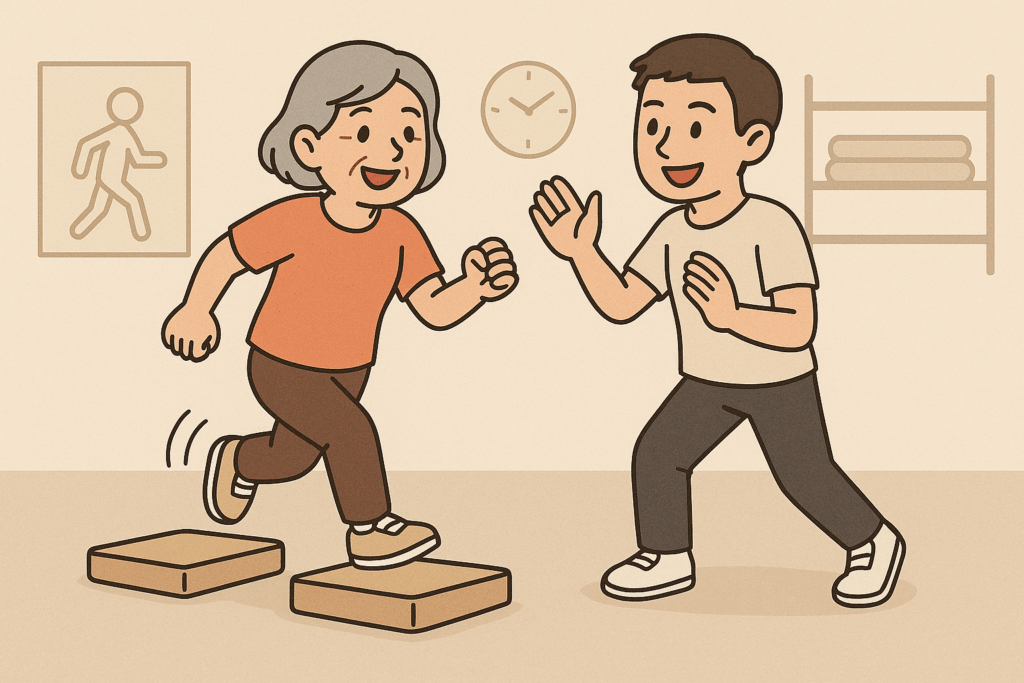

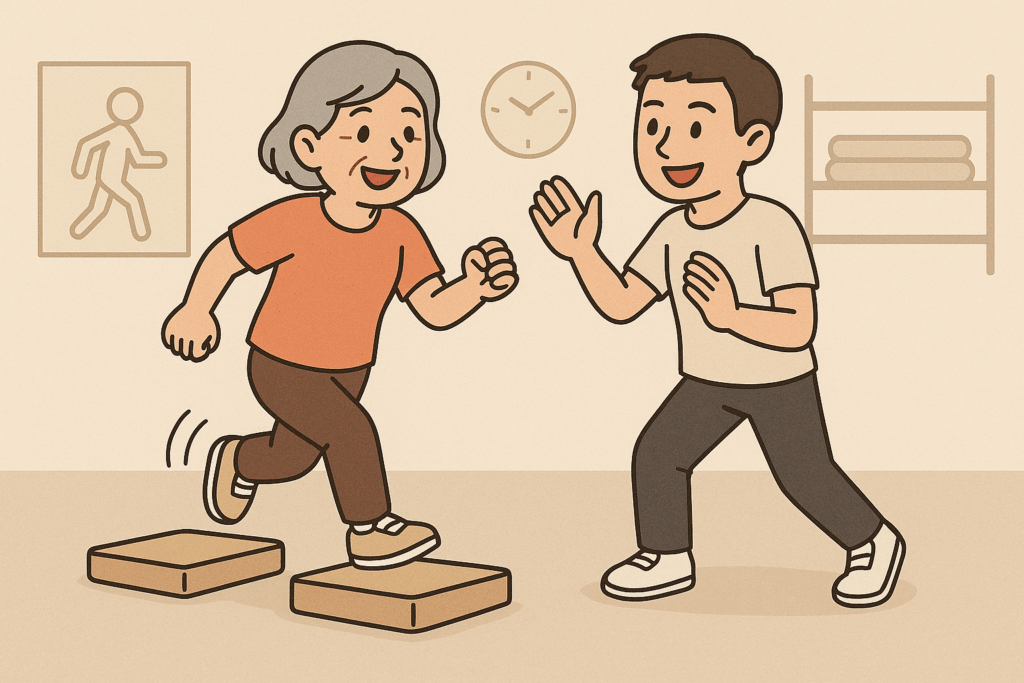

理学療法・リハビリでできることを具体的に知ろう

ここからがパーキンソン病の生活支援の核心です。理学療法・リハビリには「薬ではできないサポート」があります。具体的には以下のようなものです。

- 歩行練習:リズムに合わせて歩くと歩幅が広がりやすく、転倒防止につながります。

- 筋力トレーニング:特に下半身の筋肉を鍛えることで、立ち上がりや階段昇降が楽になります。

- バランス練習:ヨガや太極拳のような運動も研究で有効性が示されています。

- 声や飲み込みのリハビリ:大きな声を出す練習は、話しやすさや誤嚥防止に役立ちます。

私が現場でよく行うのは「声を出しながら歩く練習」です。例えば「1、2、3!」と声を出しながら歩くだけでも、体の動きが整いやすくなりますよ。

理学療法士は単に運動を指導するだけではありません。患者さんの生活環境を一緒に確認し、転倒しにくい家具配置を提案したり、家で続けやすいリハビリ方法を考えたりします。つまり、生活そのものを支える役割を持っているのです。

自宅でできる運動と生活の工夫

病院やデイサービスに通うのが難しい日も、自宅でできるリハビリがあります。たとえば次のような運動です。

- 立ち上がり練習:椅子から「おはよう」と声を出しながら立ち上がる。発声と動作を同時に行える。

- 音楽に合わせて歩行:好きな曲やメトロノームに合わせて家の中を歩く。リズムが歩きやすさを助ける。

- 表情の体操:鏡を見ながら大げさに笑顔を作ったり、「あ・い・う・え・お」と大きく口を動かす。

- ストレッチ:壁や手すりを支えにしながら背伸びをするだけでも効果的。

関連記事:パーキンソン病の運動が「歩くだけ」では足りない理由

また、生活環境を整えることも大切です。床に物を置かない、カーペットを滑りにくい素材に変える、段差に注意するなど、ちょっとした工夫で転倒リスクを大きく減らせます。

私の患者さんの中には「お気に入りの歌を流すと歩きやすい」とおっしゃる方もいます。生活に楽しさを取り入れることもリハビリの一つです。

家族と一緒に取り組む支援の形

最後に大切なのは家族や周囲のサポートです。パーキンソン病は本人だけの病気ではなく、一緒に暮らす家族の協力で生活の質が大きく変わります。

家族にできることとしては、家具の配置を工夫する、声かけで歩行を助ける、食事や排泄のリズムを整えるなどがあります。ただし、すべてを手助けしてしまうと患者さんの自立を奪うことになりかねません。サポートしすぎず、できることは自分でやってもらうことも重要です。

また、患者会や地域の交流会に参加するのも有効です。同じ経験を持つ人と出会えることで孤立感が減り、前向きにリハビリを続ける意欲にもつながります。

ご家族の方は「助けすぎてもいいのかな」と悩むことが多いです。そんな時は「自分でできることを応援する」視点を持ってみてくださいね。

引用文献

- 日本神経学会 パーキンソン病診療ガイドライン 2018

- Parkinson’s Foundation. What is Parkinson’s Disease?

https://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/what-is-parkinsons

コメント